今回の記事では、フランス語の「ノンバイナリー語」について新しく学んだことを共有していきたいと思います。

- セクシャルマイノリティーに関してフランス語はどんな動きがある?

- 英語と比較するとどうなんだろう

- 「男性」「女性」を明示したくない場合の3人称はどういう?

②:代名詞「iel」について

③:LGBTQに関して思うこと

この記事の構成はこんな感じです。これを読むことで、フランス語やLGBTQに関して理解を深めるきっかけになれば嬉しいです。

それでは、さっそく見ていきましょう!

LGBTQの基礎

ではまず、LGBTQについての簡単な説明と、フランスでの現状についてさくっと見ておきましょう。

LGBTQとは

これはだいぶ浸透してきている内容だとは思いますが、念のため確認です。

LGBTQとは、セクシャリティの多様性を表す言葉で、以下の単語の頭文字をそれぞれとった言葉です。

- L:レズビアン(仏:lesbienne)

- G:ゲイ(仏:gay)

- B:バイセクシャル(仏:bi)

- T:トランスジェンダー(仏:trans)

- Q:クエスチョニング(仏:queer)

おそらく、今後さらに細分化して理解が深まると思いますので、LGBTQ+と表記されることが多いらしいですね。

フランスの制度

あと個人的に、わたしたちが生活する文化圏の「制度」というものが、わたしたちの「意識」に影響を与えることは多いにあると思うので、ここについても触れておきます。

(意識→制度、制度→意識の順番は逆もあり)

- 1999年:PACS(パックス)(=パートナー契約)を取り入れる

- 2013年:同性婚を法制化

パックスとは、同性間でも異性間でも結べるパートナーシップのことです。1999年にすでに始まっているというのは、さすがに日本じゃ当時は考えられなかった気がしますね。

ちなみに、アジアでは台湾が先駆けて「同性婚」が認められましたが、これも「そうだろうな」と思いました。

わたしは留学とインターン合わせて4回ほど、台湾での滞在経験がありますが、人々の意識というか、空気感は日本と全然違いました(マジで)。

ノンバイナリー語について

スイマセン、ここから本題です。

ここからは、性の多様性の中で生まれたノンバイナリー語についての話です。

3人称単数の代名詞

これは、めちゃくちゃ簡単に言うと、「彼」でも「彼女」でもない性のニュートラルな新しい表現です。

ちなみに英語では、「they」がこれに当たります。

単数形で用いられるtheyは、ジェンダーに左右されない三人称単数の代名詞として、去年(2019年)辞書に載りました。

フランス語では

今回初めて知った内容が、これのフランス語版です。

L’écriture inclusive(包括的な書き方)ということで、男女平等に配慮した表記上の表現らしいです。

具体的に、

- Iel est français.e

このような表記をするということです。

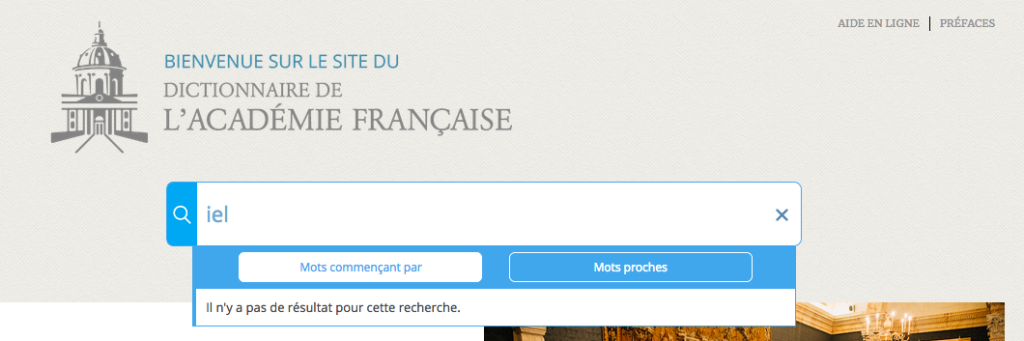

一応アカデミーフランセーズの辞書でも調べてみましたが、まだ登録はされてないようです。

LGBTQについて思うこと

それでは最後に、少なからずこの問題が「無関係ではない」自分が考えていることをまとめておこうと思います。

LGBとT

まず、いつもこういう話を耳にするに時に思うのですが、LGBとTって、完全に別の話ですよね。まずこれを分けて考えた方が、個人的にはいいと思います。

- LGB:恋愛対象がどうか

- T:自分の性自認がどうか

なので、先ほどのノンバイナリー語についても、実は「LGBTの方のために」というよりも、「TやQの方」のための話です。

セクシャルマイノリティーという分野では確かにまとめられますが、ぶっちゃけ、「LGB」にも「T」にも無関係でない自分は、それについての「悩み」も「関心」もLGBとTでは、完全に異なるジャンルのものです。

この混同こそが、「マツコデラックスはゲイ」みたいなざっくりした誤解を生んでしまうのだと思います。

ielについて

あともう一点、フランス語の新しい3人称「iel」についてです。

これは英語と比較した時の最大の違いは、

- 英語:今ある言葉(they)を使っている

- フランス語:新しい言葉(iel)を作っている

この点だと感じました。

理性的な思考をいったん置いて、率直な感想になってしまうのですが、

Iel est français.e

↑自分が当事者だったら、絶対こんな表現使われたくないって思ってしまいます。

なぜなら、おそらく「男性」「女性」の区分がはっきりしない、させたくないという人に向けられた表現であると思うので、

そんな人にとって「はっきりさせたくないという気持ちをはっきりさせた表現になる」からです。

この点は中国語は最強だと思っていて、「彼」と「彼女」の呼び方が表記は異なるけれど発音は同じというのはありがたいです(そもそも主語を明示しなくていい日本語は、格別にありがたい)。

※「日本語、英語、フランス語、中国語」以外の言語はカジったことすらないのでワカリマセン。

どちらにせよ、新しい言語を用いるということは、「ラベルを貼る」のと似たような効果を持つときがありますから、慎重に扱っていきたいと思います。

ちなみに言語の「恣意性」については、自分はソシュールによって散々悩まされたので、読んだことのない方はまずこの本をオススメしておきます。

最後に

最後に、ここで学んだ内容は「愛媛日仏文化交流会」さんが主催するイベントで話されていたことです。